世襲が誕生した背景について

ある集団がいて,指導者(リーダー)の能力が集団の生死に関わっていた古代,町や村の長は世襲ではなく,その能力によって選ばれていました。ところが時代が下るにつれて「世襲」という制度が誕生しました。これは一般的には,自分が保有していた権力を自分の子孫に引き継がせたいという想いから誕生したものだと思われています。

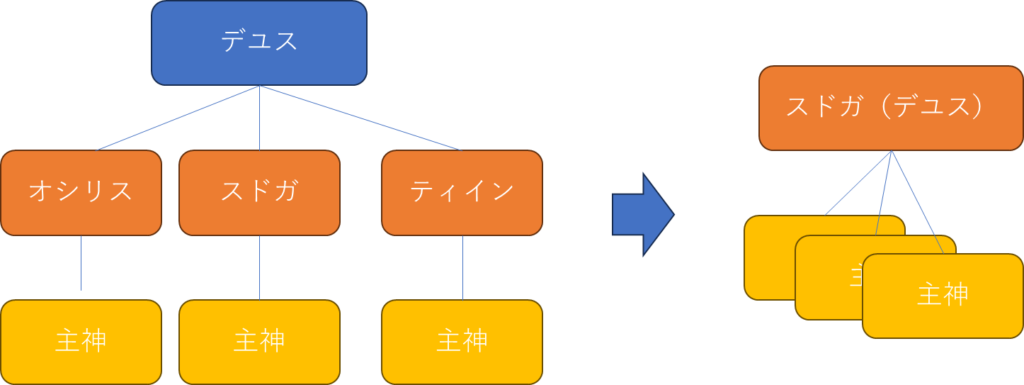

しかし紀元前4,000年~紀元前1,000年の間に起きていたデユスの反乱の時代,この世襲が誕生した背景について,ヴィンデュ(現在のインド)を統治していた偽神スドガが興味深いことを言っているので引用します。

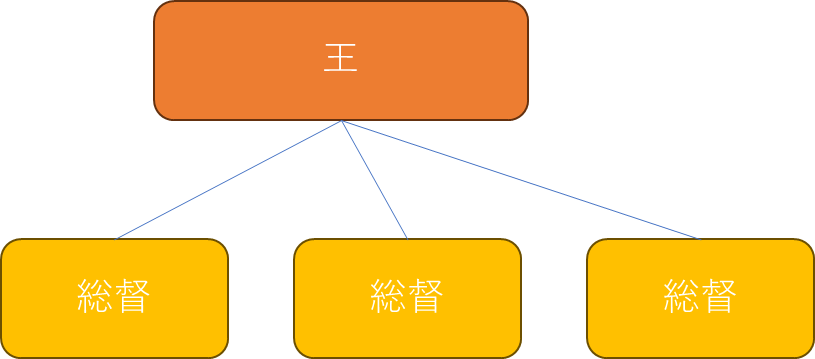

権力を集中させるには,これが最も良いやり方なのです。天界の支配者はただ1人であり,その主神たちは協力者となります。同様に王もただ1人であり,その総督もまた同様に彼の協力者となるのです

OAHSPE-24『対ジェホヴィ戦争の書』35章-18

スドガが「権力を集中させる(原文では”To concentrate power”)」と言った背景には,この時代,偽神デユスは各地に様々な神の統治を許していたため,様々な神話が誕生し,どの神が正しいのか誰にも分からない状況に陥っていたことが挙げられます。

エジプトでは「天秤」で有名な神オシリスが崇められ,ギリシャ神話には最高神ゼウス(デユス)やその妃ヘラの物語が現在にも伝わっています。そういった物語の中には,例えば詩人ホメロスが書いた『イリアス』があり,ゼウスとヘラの夫婦喧嘩からトロイアの町が戦争に巻き込まれていく様子が描かれています。

こうした神々が乱立した時代,インドを支配していた偽神スドガはデユスの支配から脱却し,独立の道を歩み始めます。

スドガが行ったのは,自分を中心とする支配体制の構築であり,それが「権力の集中」でした。

それまでスドガは,最高神デユス(アヌハサジ)の直臣の神々の1人に過ぎませんでした。当然ながらスドガに仕える主神はデユスから見たら陪臣の存在に過ぎません。しかしスドガが独立して最高神の立場になれば,今まで日の目を見なかった陪臣の主神は,晴れて直臣の立場に昇格できるわけです。

デユスに対して反旗を翻した偽神スドガは,普通に考えれば自分の誓いを破っているわけなので,その行為自体は「不義」と謗られても仕方のないものです。しかし陪臣である主神から見たら,この反乱が成功すれば昇格できるため,不義であってもこの企てに乗る利点もあるわけです。

そもそもで言えば,デユス自体が創造主に反旗を翻しているわけなので,スドガの不義は,自分が立てた誓いを破ったことに対するものとなります。

この時,スドガは自分を中心とする支配体制を構築するため,デユスとは真逆の,つまり権力を自分に集中させる方法を進めました。デユスは神々に各地の統治を許しましたが,スドガは自分の主神にはそれを許しませんでした。

問題は定命の人間でした。人間には寿命があり,天界の神や主神のように,その忠誠を永遠に留めておくことはできません。そこで利用したのが「血」でした。

世襲の大罪について

偽神スドガはデユスに反旗を翻した時,自分を中心とする支配体制構築のため,部下の主神に忠誠と引き換えに見返りを用意することで協力者に仕立て上げました。神々は永遠の命を持つため,状況が変わらない限りこの支配体制を維持することは可能ですが,問題は地上の人間でした。なぜなら地上の人間には寿命があり,どれだけ忠誠を誓わせてもすぐに世代交代してしまうからです。

そこでこの問題を解決するために編み出されたのが「世襲」という方法でした。

この方法の秀逸な点は,人間同士の個人的な忠誠心ではなく,王と総督という制度で置き換えていることです。

人間は寿命を迎えればそこで終わってしまっても,制度は廃止しない限り存続できます。

この支配体制をより強固なものにしたのが「血」です。霊魂に血縁関係という属性はないので,こうった体制に従う必要はありませんが,血縁関係という「縛り」が現世の支配体制に埋め込まれてしまうと,霊魂は自由でも現世の束縛が発動されてしまうわけです。

これは現代社会でも同じことが起きており,例えば社長や重役のポジションが世襲の会社があったとして,息子に世代交代した時,この支配体制は次の世代でも維持されます。

こうして見ていくと,世襲とは支配体制の維持に不可欠な存在であることが分かります。

それでは,この「世襲」という制度はそもそも必要なのでしょうか?

本来,霊魂は生まれながらにして自由であり,生まれたその日から支配体制に組み込まれていること自体,間違えていると考えます。また,その支配体制は王の権力を維持するためのものなので,その目的から考えても「世襲」という存在は認めてはならないものだということが分かります。

今後,世襲の組織を見かけた場合,それは誰を守るための組織なのかを考えてみるのも良いかと思います。

コメント